Agradeço a oportunidade de contribuir para um Congresso com tanta importância. Todos temos consciência de que Portugal está numa fase difícil. Não será a primeira vez nem a última; mas esta deixa-nos particularmente desanimados por sentirmos que se assiste uma degeneração de regras, que os princípios que deviam nortear a acção de cada um vão desaparecendo. Terá naturalmente de haver uma reacção, um levantar de armas. É por esta razão que este congresso tem uma importância tão grande.

O meu tema é Ética e Progresso Económico e Social. Começarei por abordar “Ética e Capitalismo” tendo presente que o capitalismo sem ética não existe, existe apenas a selva. Depois falarei de “Ética e Política Económica”; todos temos consciência que política sem ética leva-nos aos piores desastres e às maiores catástrofes. Hoje, contudo, limitar-me-ei, em termos muito pragmáticos, a descrever como a condução da política económica gera comportamentos mais ou menos éticos. Em seguida focarei “Ética e Governação de Empresas”; trata-se de um tema central hoje em dia, uma vez que muitos dos problemas mais graves de ética empresarial se caracterizam como dramas de governação; embora seja um tema ainda muito pouco compreendido e muito mal tratado, merece sem dúvida que seja debatido. Finalmente tratarei de “Ética no Interior das Empresas” e do princípio fundamental de que o progresso social tem que ter uma dimensão ética muito exigente.

Ética e Capitalismo

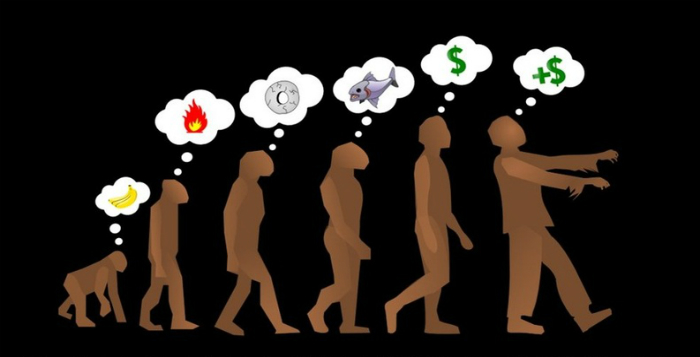

Ninguém hoje tem dúvidas que não há outro sistema viável senão o sistema capitalista: a economia de mercado, baseada no interesse individual e na procura da prosperidade por cada um de nós.

Contudo, todos sabemos também que o capitalismo não é um sistema estável, não é um sistema que tenha em si próprio os ingredientes que garantam a sua pureza. Na linguagem dos economistas, o capitalismo, por natureza, não tem incentivos compatíveis: cada um de nós tem uma permanente tentação em furar o sistema. Realmente, o capitalismo para funcionar exige que se defendam certas e determinadas normas que são indispensáveis à sua própria eficácia e à sua própria justiça. Portanto há sempre a possibilidade de o capitalismo degenerar, se esses princípios básicos não forem defendidos.

A defesa desses princípios ou regras fundamentais não é natural, exigindo a intervenção geral para garantir que o interesse individual não vá longe demais. O elemento central desta problemática é evidentemente a defesa da concorrência: não há nenhuma lógica, nenhuma justificação para o sistema capitalista se não houver concorrência. Sem margem para qualquer dúvida, se não existir uma forte defesa da concorrência, se o abuso do poder económico não for combatido, então não pode haver capitalismo. Existe apenas o pior dos sistemas, que é a lei do mais forte.

Como a defesa da concorrência não aparece naturalmente, é necessário perceber que ela é do nosso interesse colectivo; que se não a defendermos ela não existe; e que, se ela não existe, o sistema corrompe-se, degenera. Se acreditamos na economia de mercado e temos plena consciência que é a única que realmente nos satisfaz em termos de prosperidade e de justiça, temos que defender vigorosamente, intensamente, os princípios de base dessa economia, ou arriscamo-nos a assistir à sua degenerescência.

A ética de comportamento num sistema capitalista não aparece por acaso. É indispensável nomeadamente que o enquadramento jurídico crie condições efectivas para a pôr em prática e para sancionar quando é preciso. Um grande historiador económico, o Prof. Douglass North, recebeu o prémio Nobel da economia precisamente por mostrar a importância crucial da estabilidade e da fiabilidade do enquadramento jurídico no desenvolvimento económico.

Não há casos de desenvolvimento económico durável, bem-sucedido, em que não tenha havido uma definição correcta dos direitos e deveres de cada um e uma aplicação efectiva dessas regras. Nesse sentido, sempre que começamos a tolerar a incerteza, a insegurança no funcionamento do enquadramento legal, estamos de facto a tirar ao sistema capitalista um dos seus pilares fundamentais.

No nosso país, em particular, a chamada informalidade, a facilidade como se entra na economia clandestina, como se fazem transacções por “baixo da mesa”, como não se cumprem muitas obrigações que em geral criam um plano inclinado em que se resvala rapidamente e de resultados dramáticos para a economia. A generalização destes comportamentos e a convicção de impunidade que prevalece criam um sentimento de injustiça e uma natural revolta contra a economia de mercado

A experiência de muitos países mostra que, quando se começa por este caminho da chamada informalidade, rapidamente se entra na corrupção, pequena primeiro, depois generalizada e depois na grande corrupção a que se seguem comportamentos violentos.

O capitalismo é por essência um sistema baseado na partilha da informação. Não há eficiência económica se não houver informação, se a informação for retida, se for privilegiada. Ora a transparência é muito difícil de pôr em prática porque, evidentemente, o segredo é a alma do negócio. Este é mais um dos exemplos em que o capitalismo não tem incentivos compatíveis com o seu próprio fim. Todos temos tendência a guardar as informações mais preciosas, aquelas que mais poder económico nos dão, enquanto o funcionamento de economia de mercado exige exactamente o contrário, exige a divulgação de toda a informação, evidentemente com naturais limites de privacidade e respeito por legítimos interesses individuais. Portanto, a verdade e o rigor da economia de mercado não são elementos com que se possa transigir: têm de ser levados muito a sério, sob pena de se perder radicalmente em termos de eficiência e de se tornar completamente ilegítima a criação de riqueza, que deixa de ser aberta a todos, para passar a estar ao dispor daqueles que têm informação privilegiada.

Estamos aqui a tratar da dimensão ética do próprio sistema de mercado, da própria economia capitalista, que é uma economia baseada, não na lei do mais forte, mas no mérito e competência de quem ganha e avança. Os menos eficientes ficam para trás, são absorvidos por outros que fazem progredir a economia. Daí que o elemento fulcral da economia de mercado seja esta ideia central da igualdade de oportunidades. Pelo contrário, se toleramos que os maiores, os mais fortes, utilizem a sua capacidade superior para condicionar as regras de funcionamento da economia de mercado, estamos a retirar-lhe toda a sua justificação ética.

Ética e Política Económica

O escritor e dramaturgo inglês Oscar Wilde, dizia ser “capaz de resistir a tudo, menos às tentações”. Trata-se de uma ideia útil para a condução da política económica. Se queremos comportamentos éticos, será melhor começar por eliminar as tentações, isto é, eliminar ou reduzir as oportunidades para as pessoas se comportarem de forma imoral. Na verdade não podemos deixar de ter presente que a natureza humana é fraca e, portanto se a tentação é muito grande, a cedência é quase irresistível. Infelizmente, muitas vezes os agentes económicos são confrontados com tentações irresistíveis, muitas das quais ligadas ao poder do Estado.

Em teoria, a economia de mercado é uma economia atomizada, onde milhões de agentes económicos interagem uns com os outros; dessa interacção resulta uma certa eficiência económica e uma certa justiça equitativa. Na realidade encontramos alguns agentes económicos que não são assim tão pequenos; encontramos também o Estado que não só tem uma importância especial, mas sobretudo, em certos países, como o nosso, é absolutamente dominante e dominador em toda a economia. Ora isto de facto cria tentações quase irresistíveis: para a grande maioria dos agentes económicos, ganhar ou perder, prosperar ou definhar, tem pouco que ver com a sua competência ou eficiência, tem tudo a ver com a possibilidade ou não de beneficiar da decisão discricionária do Estado.

Logo, a questão que se põe é como influenciar o Estado? Começa assim a corrupção, que de entrada até pode não parecer muito escandalosa – por exemplo, aparece como um financiamento a um partido político. Mas depois de começar é muito fácil chegar, quase sem transição, a situações em que grande maioria das decisões que contam já não são tomadas livremente, mas em função dum conjunto de influências que aparecem por outras vias. Uma série de estudos científicos sobre diversos países europeus mostram precisamente como, do aumento da capacidade de intervenção do Estado e do seu poder discricionário, se gera o desenvolvimento de toda a espécie de mecanismos no sentido de influenciar essa tomada de decisão. E passar da pequena corrupção, para a grande corrupção e para a máfia, é um instante.

Nada seria assim se todos os políticos fossem sérios, se todos os empresários fossem honestos e competentes e se o sistema jurídico funcionasse eficazmente. Mas como é muito melhor prevenir do que remediar, será de longe preferível eliminar as oportunidades de risco: novas formas de financiamento dos partidos, menor capacidade de intervenção arbitrária do Estado. Preservar a essência do capitalismo, isto é, a méritocracia, é indispensável para que o capitalismo tenha uma base ética.

Um ponto em que, evidentemente, esta análise é fundamental, é na tributação. A tributação, que é muitas vezes tão mal compreendida mas tem um papel decisivo no comportamento das pessoas, tem a função essencial de redistribuir a riqueza, mas não pode ir longe de mais, sob pena de criar comportamentos anti-sociais e oportunidades de fuga irresistíveis.

Quando falamos de política económica é muito importante ter presente que não estamos a tratar com anjos, estamos a tratar com pessoas humanas, que com frequência não resistem à tentação. Não podemos deixar generalizar comportamentos que se tornam muitíssimo perigosos quando resvalam para extremos radicais.

Depois, ainda em termos muito pragmáticos, como se combatem os comportamentos não éticos? Comecemos por um ponto fundamental: o grau de tolerância. É notória e simbólica a naturalidade com que alguns elementos das nossas sociedades assumem comportamentos que não são éticos, mas que vão sendo tolerados, porque essa tolerância aparece na comunicação social e nas atitudes das elites. Devo dizer-lhes que há muitos países onde essa tolerância não existe, onde embora haja falta de ética, como há em toda a parte, há pelo menos um grau de tolerância muito menor e uma exigência de combate muito mais forte.

Depois – e como em tudo o resto – este combate depende muito da eficácia da intervenção do Estado. Também aqui se verifica que, embora o capitalismo seja baseado na iniciativa individual e na interacção dos mercados, não funciona sem poderes públicos muito fortes e actuantes, que sejam capazes de evitar a degenerescência através da eficácia da fiscalização e do combate aos comportamentos pouco éticos.

Em Portugal, a inoperância do Estado tem conduzido a esta extraordinária tendência: cada vez se fiscaliza menos e, como espécie de compensação, cada vez as sanções são mais pesadas. Por outras palavras, a probabilidade de alguém ser sancionado é cada vez menor, mas se for apanhado então a pancada é demolidora. Se, por um lado a convicção de impunidade vai grassando, por outro lado, os poucos casos de pesadas sanções deixam um sentimento de revolta e de injustiça, perante os inúmeros casos de prevaricação idêntica que ficam sem consequências. Digamos que se trata da forma menos ética de tentar pôr em prática a própria ética.

Governação das empresas

Passando agora para o mundo das empresas, comecemos pela problemática da governação das empresas e dos elementos fundamentais de carácter ético nesta matéria. O problema tradicional de governação de empresas aparece quando as empresas – cujos verdadeiros donos são os accionistas – são “tomadas de assalto” pelos seus executivos, que as gerem em completa e total independência, sem qualquer sentido de prestação de contas, desvirtuando o conceito básico do capitalismo que é o da propriedade. Este é tradicionalmente o problema central da governação de empresas, o chamado problema de agência, no qual se concentra o debate sobre governação, em particular nos EUA.

Na Europa, contudo, este não é, em geral, o problema dominante, porque a distinção entre accionistas e gestores é muito menos clara. Na grande maioria das empresas europeias, como também nas portuguesas, as empresas têm accionistas dominantes, têm alguém que não só é proprietário, mas tem também o controle. Por essa razão, nesses casos não se põe o problema de os gestores se tornarem independentes dos accionistas.

Nas empresas europeias o problema central de governação tem a ver com a forma como são tratados os accionistas minoritários. Com frequência se verifica que os accionistas de controlo dominam completamente a empresa e exercem o poder apenas no seu próprio interesse, sem respeitarem os interesses e os direitos dos accionistas minoritários, os quais são tão proprietários como eles, apenas numa escala menor. Curiosamente, existem na Europa opiniões de um suposto realismo corporativo que defendem que os accionistas dominantes devem exercer o poder nas empresas sem restrições, gerindo no seu próprio interesse; para estes, os pequenos accionistas podem sempre sair, vendendo as suas acções; quando compram acções de uma empresa com accionistas dominantes, já devem saber quem manda e devem aceitar essa realidade. Com esta filosofia, nunca teremos uma economia de mercado baseada num mercado de capitais eficaz, nunca teremos investidores dispostos a, com confiança, porem os seus capitais à disposição das empresas, porque não têm os seus direitos devidamente salvaguardados. Isto é, não há mercado de capitais eficiente, porque não há um dos ingredientes fundamentais do desenvolvimento da competitividade das empresas, a confiança dos accionistas, em particular dos pequenos, de sentirem que os seus direitos não são sacrificados à voracidade dos accionistas dominantes.

A boa governação de empresas implica, portanto, dois elementos paralelos de salvaguarda dos direitos dos investidores: por um lado, mecanismos eficazes e vigorosos de defesa do interesse dos accionistas para impedir que os gestores se apropriem das empresas; por outro lado, mesmo naquelas que têm um controle maioritário, ou um accionista dominante, os interesses dos minoritários têm de ser seriamente protegidos.

Nesta matéria convém ter presente o papel do mercado de capitais. Quando o mercado funciona bem, os direitos dos accionistas são mais facilmente defendidos. Nos EUA, onde as regras de governação são mais liberais, o sistema funciona bastante bem, porque o mercado de capitais é extraordinariamente eficaz, e, sem escrúpulos e sem hesitações, sanciona quem não governa bem e recompensa quem governa com êxito. De facto, a sanção mais eficaz é a do próprio mercado. Se o meu comportamento enquanto gestor não é o mais adequado, o mercado expele-me, o que, só por si, introduz um elemento de justiça entendido como fundamental à operação de uma economia capitalista. É por isso que os escândalos americanos recentes, como o da Enron ou o da Worldcom, foram tão graves – porque estas empresas enganaram o mercado, produzindo informação falsa. Dessa forma, libertaram-se do escrutínio e da sanção do mercado, o que evidentemente desvirtua todo o sistema de governação nos EUA. É por esta razão que toda a política americana nesta matéria vai no sentido de exigir e garantir que as empresas prestem boa informação aos mercados.

Ora esta é uma regra da qual na Europa estamos muito longe. No nosso país em particular, o mercado tem muito pouco poder. Os accionistas sabem que não se podem servir do mercado para corrigir o que estiver mal. Pelo contrário, a tendência normal das empresas europeias tem sido no sentido de escaparem ao mercado, de introduzirem todo um conjunto de regras que lhes permite evitarem a sanção do mercado, regras que vão de “golden shares” até direitos privilegiados para certos accionistas, ou limitações de direitos de voto, e assim por diante.

Nesta matéria é preciso ter presente a distinção entre o que é legal e o que é eticamente legítimo. Muitos tipos de actuação, embora legais, isto é, dentro da lei, não são legítimos, não estão bem e conduzem a comportamentos eticamente duvidosos. Não podemos apenas basearmo-nos na regulamentação, temos que ir mais longe e saber impor normas éticas que são fundamentais à legitimidade indispensável ao mercado, em particular ao mercado de capitais. Em Portugal, como bem sabemos, estamos habituados a que existam muitas regras que não são cumpridas, porque nos servimos de toda a espécie de estratagemas para as contornar e ninguém parece escandalizar-se com isso. No entanto, o que permite a alguns ganharem algumas vantagens adicionais acaba por destruir o mercado, que é um bem público essencial, sem o qual não há capitalismo. Estamos, de facto, a fazer desaparecer não só a eficiência, mas também o sentido de justiça nestas matérias.

Ética no interior das Empresas

Passando agora para o interior das empresas ou das organizações em geral, gostaria de dar-lhes o testemunho pessoal da minha carreira de professor e de banqueiro, de homem de empresa também. Tive a enorme fortuna de estar sempre em belíssimas organizações desde l975, começando na Universidade de Stanford, depois no Insead, duas das melhores escolas do mundo; estive também no Banco de Portugal, que é seguramente das melhores instituições do nosso país; estou agora na Goldman Sachs, um dos melhores bancos de investimentos do mundo. Perdoem-me a imodéstia, mas de facto tenho tido esta grande sorte de estar em organizações exemplares, onde muito tenho aprendido.

O ponto mais importante que nos importa ter hoje aqui presente é que o que distingue estas organizações não é a qualidade dos seus dirigentes, não é terem grandes líderes. Estas organizações têm qualquer coisa de notável, que as distingue das outras, e que tem quase exclusivamente a ver com a cultura da organização e sobretudo com os valores, as normas de conduta que as caracterizam. É certo que todas elas tiveram, em certas alturas, líderes extraordinariamente marcantes que de facto definiram qualquer coisa que ficou. Mas a partir daí, por vezes os líderes até são bem medíocres, e no entanto a organização continua com uma performance excepcional, porque o que conduz o seu desempenho é um conjunto de normas e de valores que são mais importantes para o comportamento das pessoas do que a influência imediata de um qualquer chefe. Esses valores existem, são dados como adquiridos, não são impostos por ninguém, nem se discutem. Por vezes nem sequer são explicitados. Mas são cruciais. Quanto mais forte é esta cultura de organização, mais sobrevive a erros e a incompetências da liderança.

Por outras palavras, não há boas organizações sem valores muito, muito fortes. Gostaria de destacar três, que me parecem muitíssimo importantes, – a coesão, a mediocracia e o rigor.

A coesão é esta ideia simples de que quando estamos numa organização, não estamos em duas nem em três – não há “capelinhas” ou “cliques” lutando umas com as outras, combatendo pelo seu domínio e pelos seus privilégios. A coesão é simplesmente fundamental, sobretudo em empresas muito sofisticadas onde o capital humano é o elemento central de competitividade. Cada profissional, cada executivo, cada elemento da organização precisa de sentir que tem o resto da organização por trás de si, que os seus colegas não o deixarão ficar mal, que os compromissos que assume em nome da organização serão respeitados por todos os outros. Esta é uma fonte de força extraordinária, que faz com que uma organização seja mais do que a soma dos seus elementos; mas não é senão lealdade e coesão. Diríamos que é um valor natural entre seres humanos civilizados e desenvolvidos; infelizmente, muitíssimo raro.

Para a coesão vingar é preciso mediocracia. É preciso que se perceba que quem evolui, quem progride é quem tem mérito, não é quem consegue mais ou menos favoritismo, ou quem é filho do patrão, ou quem, por uma forma ou outra, com mais ou menos conspiração, consegue atingir os seus objectivos pessoais.

É também indispensável o rigor, a intolerância para com o desvirtuar da realidade, aquela ideia da verdade na análise, na avaliação, nas decisões centrais de qualquer organização. Ora isto também não acontece por acaso: em todas as boas organizações, encontramos sistemas de tomada de decisão que são profundamente justos e percebidos como tal, processos de recrutamento e avaliação de desempenho que são conhecidos e respeitados por todos. A ideia de justiça e credibilidade de processos é um pilar essencial de todas as boas organizações. Não é por acaso que estas organizações aparecem com valores fortes e com uma cultura interna dominante. Precisamente por não ser espontânea, a cultura de empresa é talvez a responsabilidade número um do gestor de topo: a defesa e reforço dos valores essenciais da organização, a sua permanente divulgação e aplicação. Numa economia moderna e sofisticada, o papel dos líderes não é o de ensinar aos seus subordinados como devem fazer o seu trabalho. Melhor do que ninguém, os profissionais de uma organização têm de saber o que têm a fazer e têm de saber muito melhor do que quem está no topo qual é a competência necessária para desempenhar o bem seu papel. O que o gestor de topo tem de fazer é garantir que a cultura da empresa, os valores e as normas que determinam o comportamento de todos, são os correctos e se mantêm fortes e omnipresentes. E isso só se faz estimulando e sancionando. Se há uma área em que a responsabilidade de um líder é crucial, é precisamente a de garantir o vigor da cultura de ética da sua organização.

Ética e Progresso Social

Passemos, por último, à questão do progresso social. Não precisamos de perder muito tempo nos princípios – não há economia de mercado, não há capitalismo, sem haver bens públicos e sem haver solidariedade social. Neste ponto muitas vezes as questões são debatidas duma forma muito imperfeita e incorrecta. Quando se diz que o liberalismo económico implica o desaparecimento do papel do Estado ou da existência de bens públicos ou da solidariedade social, não se pode estar mais longe da verdade. Todo o progresso económico e civilizacional vai no sentido de termos, cada vez mais, bens de carácter colectivo, que podem eventualmente ser fornecidos pelo estado ou por organizações privadas, sendo a escolha determinada por questões de eficiência. As sociedades modernas desenvolvidas são sociedades onde há uma predominância do colectivo sobre o individual, desde logo o conhecimento, a saúde ou a justiça. Não há economias desenvolvidas sem bens colectivos.

Temos portanto de saber compatibilizar a economia capitalista com a existência de bens de carácter colectivo fundamentais, de alta qualidade que correspondam às verdadeiras necessidades da nossa civilização. Mas estes bens colectivos não aparecem espontaneamente, exigem a passagem do interesse individual ao interesse colectivo, coisa que não é natural e que necessita de um esforço deliberado nesse sentido. Da mesma forma, no que respeita à solidariedade social, não é possível que se desenvolva uma economia que cada vez é mais flexível, cada vez exige mais mobilidade, cada vez exige mais tomada de risco, sem que haja um sentimento de segurança, sem que as pessoas se sintam minimamente apoiadas pelos restantes. Se queremos apoiar aqueles que tomam riscos, porque daí vem o progresso, então temos que os saber proteger quando as coisas correm menos bem. Não há por isso nenhuma contradição, nem pode haver, entre capitalismo e solidariedade social.

O problema ético fundamental que aqui se põe é o conjunto de incentivos extraordinários que existem para violar as regras e para tirar proveito do colectivo sem o esforço individual. Quando criamos sistemas que são susceptíveis, vulneráveis ao abuso, estamos a desvirtuar o Estado Providência. O abuso, quando aparece, rapidamente se generaliza, e gera um sentimento de grande injustiça. Daí que surjam movimentos cada vez mais fortes e determinados no sentido de reduzir ou mesmo “destruir” o Estado Providência, porque se criou a imagem de que ele está a ser completamente desvirtuado nos seus objectivos.

Por outras palavras, quanto mais solidários queremos e precisamos de ser, mais rigorosos temos que ser na forma como essa solidariedade é posta em prática. Quanto mais permitimos que esta solidariedade seja desvirtuada, mais minamos a sua legitimidade e provocamos a sua inviabilidade e, no limite, o seu desaparecimento.

Uma coisa é ética, outra coisa é caridade. A caridade, virtude cardinal, pode ser generosa a ponto de ser cega. A ética não pode tolerar o abuso, nomeadamente nos sistemas de solidariedade social.

Não há ética sem exigência, não há comportamento ético sem a capacidade de impor regras que garantam que não se desvirtua a essência dos sistemas de solidariedade social.

Conclusão

Para concluir, uma palavra rápida sobre Portugal. Embora me considere em geral um optimista, penso que neste momento temos de facto algumas razões para estarmos preocupados, e não é tanto pelas questões económicas. Fizemos nestes últimos anos um progresso notável, muito pouco reconhecido, onde se corrigiram os erros gravíssimos da política económica da nossa história recente, e onde as empresas portuguesas melhoraram muitíssimo a sua situação.

As empresas hoje estão bem, muitas estão muito bem, com uma rentabilidade como nunca tiveram. Por outras palavras, recuperaram, puseram a casa em ordem, voltaram a ganhar viabilidade económica e, mesmo financeiramente, estão muito melhor. Há naturalmente situações diferentes, mas muitas, sobretudo as grandes, estão em fase de franca recuperação.

Então porque não se desenvolve o País? Porque não há crescimento? Porque não arranca a economia mais depressa? Em minha opinião porque os nossos empresários, mesmo aqueles que estão muito bem, não têm confiança, não estão dispostos a apostar no país. Há aqui de facto uma crise de identidade, de confiança, que desmoralizou muitos dos nossos líderes empresariais. Enquanto há três anos atrás havia muitas razões para estarmos preocupados com a situação económica, que de facto era catastrófica e que poderia ter levado ao desaparecimento de muitas das nossas empresas em pouco tempo, hoje assistimos a uma situação de paralisia. Os líderes empresariais têm os seus problemas em geral resolvidos mas não arrancam, não acreditam, mantêm uma atitude de expectativa.

Embora se trate de matéria muito subjectiva, penso que este comportamento está muito ligado a uma evidente crise de valores que temos atravessado, à incapacidade de resolver problemas centrais, como são os problemas da justiça. O que distingue o mundo civilizado da pré-história é precisamente o conceito de justiça e a confiança na sua aplicação. Quando nós sentimos que não é esse o caso, justifica-se que se deixe de acreditar; daí que cada um se feche no seu interesse individual, pense pouco no interesse colectivo e não tenha nenhuma vontade de apostar no futuro.

Há de facto a sensação de que algo de essencial está a faltar. E o que está a faltar é precisamente a confiança que resulta da convicção de que nós somos capazes de resolver os nossos próprios problemas, e somos capazes de pôr em prática as soluções que nos interessam. Os últimos anos tiveram uma influência muito grande no estado de espírito português, existe uma sensação generalizada de que o Estado está a saque, de que as pessoas vão buscar ao orçamento o que querem, de que há uma generalização da corrupção, de que a selecção negativa é dominante, isto é, de que as pessoas que avançam são os piores, porque são aqueles que se integram bem no actual estado de coisas. Daí o cinismo que prevalece; daí que, apesar da situação económica não ser tão má como isso, não se avance, o que obviamente levanta uma questão muito séria sobre o nosso próprio futuro e a nossa própria sobrevivência.

Quando falamos de ética, falamos de questões muito sérias. São claras as implicações na eficiência da economia de mercado; mas são, sobretudo, determinantes para aquilo em que acreditamos e para a nossa capacidade de acreditar também em nós próprios.

Muito obrigado.

Antonio Borges